とっぷ整体整骨院

冷え症に効くツボ押しで簡単ケア

冷え症が気になる季節になってきました

11月に入り、朝晩の気温がだいぶ低くなり寒くなりました。 サッカーワールドカップ日本対ドイツ戦で大盛り上がりして、そのまま薄着で寝てしまった筆者は次の日の朝に寒さにびっくりしてダウンをクローゼットから探して出かけました。

体が冷えやすい患者様などはもう靴下を二枚履いたり、インナーもヒートテックにしたりと冷え予防をしています。

さて、この「冷え症」。 症状の1つで病名という訳ではありません。

血行が悪くなっておきてしまうもので、体に必要な酸素や栄養などが全身に行き届かないことで色々な不調をきたします。

西洋医学では「冷え性」といい、病院で検査しても診断はできなく、体質として認識されています。

それに対して、東洋医学では「冷え症」といい、きちんとした治療が必要な症状として扱っています。

こんな症状があるなら冷え症かも?

- 手足がつめたい

- 気温が高い日でも体が冷たい

- 自律神経が乱れている

- 不眠症

- しもやけやあかぎれしやすい

- 生理不順、月経前症候群がある

もちろん、こうなるには原因があります。

それは血行が悪くなることで毛細血管に血液が流れにくくなり、血管が収縮することが原因です。

冷え症の原因として考えられるもの

〇自律神経の乱れ

体の体温調整機能は自律神経が担っています。

寒暖差などが強くなると、体の気温に対する機能が追いつかなくなり、自律神経が乱れやすくなります。

自律神経は腸などの内臓調整も担っているので乱れることで下痢や便秘になりやすくなり、基礎代謝が低下して冷え症の原因となります。

〇筋力低下

仕事が忙しかったりして運動不足が続くと筋肉量が低下して血行が悪化します。 特に事務仕事など身体を動かすことが少ない方は要注意です。 歩くことが少なくなると血液を心臓に戻すためのふくらはぎの筋肉が落ちやすくなるので、ポンプ機能が十分に働かなくなり冷え症の原因となります。

〇ストレス

日々のストレスは筋肉に過度の緊張を継続させます。 これもまた血行不良を起こし、冷え症の温床となります。

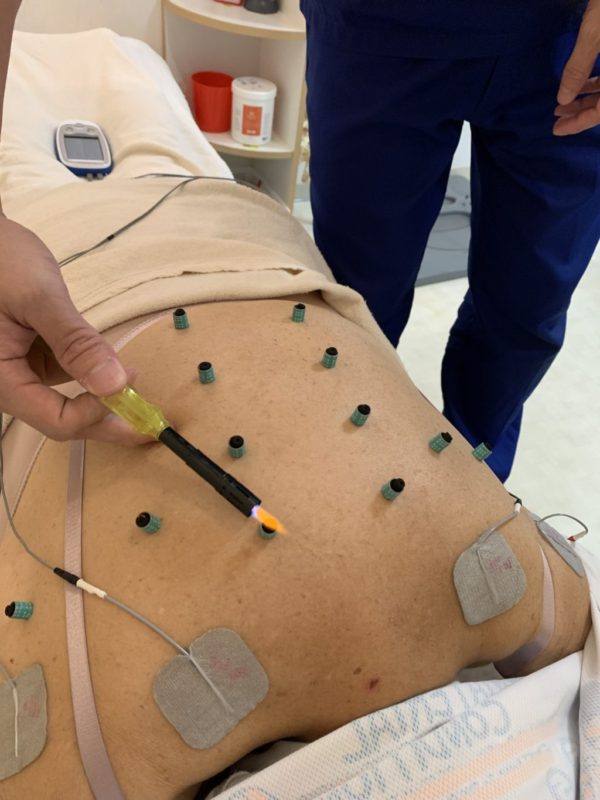

東洋医学では体内を巡る生命活動を支える「気」や「血」の通り道である経絡と経穴(俗にいうツボのことです)に刺激を与えることで、「気」や「血」の巡りを改善したり、経絡とかんけいしている臓腑の体調を整えたりしています。

今回はその中の冷え症に効くツボを3つ紹介していきます。

指で押しても効果は期待できるので是非、試してください。

冷え症に効くツボ3選

〇三陰交

内くるぶしから指4本ほど上にある骨のすぐ横にあるくぼみにあるツボ。

両手で包むようにしておや指で少し強めに押すのがおススメです。(妊娠中は強く押さないで下さい)

冷え症以外にも生理不順や生理痛、消化不良に効能があります。

〇太谿(たいけい)

内くるぶしの中心とアキレス腱の中央部の間にあるくぼみにあるツボ。

リズミカルに軽く押すのがおススメです。

他の効能として頭痛、めまい、歯痛、耳鳴り、生理不順、不眠、足腰の怠さに効果があるとされてます。

〇陽池

手首を反らしたときにできるしわの真ん中あたりにあるツボ。

1分間ぐらいぐりぐりと揉むのがおススメです。

他の効能として生理痛や肩こり、肌荒れにも効果が期待されます。

仕事の合間や隙間時間などでためしてください。

お風呂上りや寝る前、軽いストレッチの後にするとより効果的です。

とっぷ整体整骨院へのアクセスは

Google map

Google 検索活用が便利

上記クリックしていただくと問い合わせおよび迷わずに来れます。

上記クリックしていただくと治療内容の動画が見れます。

(2022年11月15日)

猫背姿勢による身体への負担とは?

背中が丸くなる不良姿勢

みなさんこんにちは、岸和田市春木宮川町とっぷ整体整骨院です。

最近は涼しさも感じてきて気候も過ごしやすくなって来ましたね。ただお昼間はまだまだ暑く感じる時もあるので自律神経は乱れやすい時期とも言えますね。また疲れや痛みが出たりしやすい時期でもあります。最近では子どもさんの猫背姿勢に関する相談をたくさん受けます。

今日はその猫背姿勢についてお話していきましょう。

猫背姿勢とは一般的に不良姿勢の代表とされていますよね?いわゆる背中が丸くなっている姿勢です。

自分自身で気付くというより誰かに指摘されて気付くという事も多いでしょう。

猫背になる原因

- 長時間の同じ姿勢→デスクワークでのパソコン作業で長時間座りっぱなしやスマホをソファーで座りっぱなしや寝転んでする。

- 前かがみでのパソコン作業ー画面に集中してるとついついしがちな姿勢。

- 運動不足ー筋肉が衰えてカラダを支える身体機能が低下してバランス感覚や重心のコントロールが減少してしまう。

- 胸式呼吸ー胸式呼吸だと横隔膜が十分に機能しないために、近隣にあるインナーマッスルも動きが少なくなり、体幹が弱くなってしまう。

健康にも良くない姿勢とされています。

しかしながらからだが疲れている時には自然と猫背姿勢のようになってしまうように思いませんか?これも実は事実であります。それではなぜそうなるのでしょう?

猫背姿勢の体幹の活動はどうなっているのかに目を向けてみましょう。

腰部多裂筋、腰腸肋筋、胸椎部の脊柱起立筋、内腹斜筋、外腹斜筋、腹直筋の6つの筋肉ですが、直立座位姿勢(キレイな姿勢)に比べて猫背姿勢ではそれらの筋肉の活動が低い傾向にあるということが分かっています。※腹直筋を除く

体幹活動が抑えられているという点でいうと猫背姿勢はからだのエネルギー消費を抑えているエコな状態とも言えます。疲れが出ている時にダラっと力を抜いて猫背姿勢になるのも頷けますよね?

自然にしているとすると身体は本当に凄い機能を持っています。

ただし、デメリットももちろんありますよ!!

- 血液循環が悪くなるー肩こりや腰痛、頭痛、便秘の原因

- 巻き肩になるーリンパ管が圧迫されて、リンパの流れが悪くなり、顔や手のむくみ、肌のくすみを助長する

- 胸式呼吸で呼吸が浅くなるー長い階段や運動、少し仕事でハードな労働をすると息が苦しくなったり、疲れやすいといった症状がでやすい。

長時間の猫背姿勢は脊柱後面組織への持続的な伸張運動による負担で靭帯の損傷や筋肉への循環障害、椎間板へのストレスなどの危険性が高まります。

おそらくですが、猫背姿勢に悩むほとんどの方が長時間の猫背姿勢による負担がすでにかかっている状態だと考えます。

となると猫背姿勢を改善しなければデメリットの影響がさらに加わっていくことになりますし、腰痛ヘルニアなどの危険性も高まります。

猫背姿勢が気になる方は早く専門家に診てもらい治療を始めていきましょう。

とっぷ整体整骨院へのアクセスは

Google map

Google 検索活用が便利

上記クリックしていただくと問い合わせおよび迷わずに来れます。

上記クリックしていただくと治療内容の動画が見れます。

(2021年10月10日)

肩の腱板断裂を起こす3つの状態とは?

みなさんおはようございます。岸和田市春木宮川町とっぷ整体整骨院 前田です。

頻繁に肩の腱板断裂を起こした患者様、またはその術後リハビリに訪れる患者様を診させていただくことがあります。

繰り返し腱板にストレスがかかり続けて負傷するケースが多いです。スポーツのような激しい運動で1度で負傷してしまったというケースの方が稀かも知れません。

ではどのような微細なストレスがかかり続けると腱板が断裂するほどのダメージになるのでしょうか?

これはタイトルでもお伝えしましたが、3つの状態が関係しています。

腱板に①突き上げ②捻れ③伸張ストレス

と呼ばれる3つの負担が加わって断裂するとされています。

まず①突き上げ ですが、上腕骨頭が上方に変位することで腱部が肩峰下と接触し損傷を受けるものです。

次に②捻れ ですが、上腕骨頭が外旋、内旋などの回旋運動を生じた際に肩峰下で腱部が挟み込まれるもの。いわゆる腕全体を内側や外側に捻る動きのことですね。

最後に③伸張ストレス です。これは上腕骨の内転や外転時に腱部が縮んだり伸びたりを繰り返す事で腱部に損傷を受けることです。

以上の①から③の状態に加えて、加齢による変性などが生じるとさらに腱板断裂は起こしやすくなってしまいます。

こうなる前にリハビリ治療をして、筋肉や関節、腱部などの動きを良くする必要がありますが、腱板断裂の術後の場合であっても同様にリハビリ治療は必要です。同じ箇所をまた痛めてしまわない為にも必ず専門家に診てもらいましょう!

とっぷ整体整骨院へのアクセスは

Google map

Google 検索活用が便利

上記クリックしていただくと問い合わせおよび迷わずに来れます。

上記クリックしていただくと治療内容の動画が見れます。

(2021年7月29日)

なで肩の女性に多い疾患とは…

胸郭出口症候群

みなさんこんにちは岸和田市春木宮川町とっぷ整体整骨院 前田です。

さて、タイトルにもありますように、今日はなで肩の女性によくみられる疾患のお話をしていきましょう。

ズバリ、【胸郭出口症候群】と言います。

腕や手の循環障害としては頻度は高いと言えるでしょう。その胸郭出口症候群について話をしていきます。

みなさんは例えば高いところの拭き掃除をするのに腕を上げっぱなしていたり、電車のつり革を持っている際に、肩や腕全体がダルくなってきたり、指先に鈍痛やしびれを感じた経験はありませんか?

〇胸郭出口症候群の症状に対する西洋医学的考え

- 肩から手先にかけての痛み、痺れ、怠さ

- 握力の低下

- 手の蒼白感

こうした症状は腕神経叢と呼ばれる神経繊維の束が圧迫される事で生じる神経・循環障害であり【胸郭出口症候群】と言います。この胸郭出口症候群はなで肩の女性に非常に多く見られる疾患です。

神経絞扼を受ける場所は3箇所あり、

①斜角筋三角部

②肋鎖間隙

③小胸筋間隙

の3部位とされています。

おもにデスクワーク中心のお仕事や長時間同じ姿勢で作業をする方に多く、現代病として非常に重要視されています。

知らないうちに自分自身が胸郭出口症候群になっていたというのは少なくないでしょう。

しかしながらリハビリテーション等により腕神経叢の絞扼部分を解消することで容易に改善可能な疾患群でもあります。

また鍼灸治療も絞扼部の筋緊張を取り除くという意味では効果的でしょう。

〇胸郭出口症候群に対しての東洋医学的考え

- 肝の働きが弱まっている→血を貯蔵して供給や消費、自律神経系を整えている作用がバランスを崩している状態。

- 腎の働きが弱まっている→生命活動の基礎となる物質を貯蔵している「腎」のバランスが崩れている状態。

- 脾の働きが弱まっている→筋肉や軟部組織に栄養を与える「脾」のバランスが崩れている状態。

〇胸郭出口症候群に効くツボ

- 中府ー鎖骨の外側の端にある下の窪みから指の1本分下。息を吐いたときにゆっくりと押してみましょう。他の効果として呼吸の機能を高める効能があります。

- 気戸ー乳頭から真っ直ぐ上に上がって、鎖骨に当たる場所。ゆっくりと息を吐きながら10秒ほど押しましょう。他の効果として喘息や肋間神経痛、肩こりに対しても効果的です。

当院では手技療法や超音波療法、鍼灸治療で胸郭出口症候群の治療に当たっています。

デスクワークや車の運転など長時間同じ姿勢でいる時に上記で挙げた症状がみられた場合には早めに専門家に診てもらいましょう!

とっぷ整体整骨院へのアクセスは

Google map

Google 検索活用が便利

上記クリックしていただくと問い合わせおよび迷わずに来れます。

上記クリックしていただくと治療内容の動画が見れます。

(2021年7月29日)

からだをひねる回旋運動の仕組み

みなさんこんにちは、岸和田市春木宮川町とっぷ整体整骨院 前田です。

さて東京オリンピックも開幕しましたね!先日はサッカーの日本代表の試合を観て盛り上がりました!

7月23日はスポーツの日でしたね。毎日の猛暑で熱中症警戒が報じられる中でスポーツを楽しむっていうのは少し違和感ありますが…

スポーツをされる際は水分補給、またはなるべく日陰での運動、適度な休憩を心掛けて下さいね!

オリンピックに出場される日本代表の選手の皆さんには本当に勇気や元気もらえます!応援してます!

さて、話は変わって。

今日はからだをねじる回旋運動についてのお話です。

スポーツの動作でいうとゴルフやテニス、野球などによく見られるでしょう。

からだをねじる際に腰を痛めてしまうというようなケースはたびたび見られますが、回旋運動時の腰痛予防には、胸椎の回旋可動域と股関節の回旋可動域を高めることが重要になってきます。

元メジャーリーガーのイチロー選手はほとんど大きな怪我をした事が無かったように記憶していますが、彼は股関節の可動域が非常に大きく柔軟性に富んでいたと言われています。

脊柱と股関節は互いに連動して動き、また互いの可動性を補完し合う関係になります。そして最近ではこの両方の関節の回旋可動域と腰痛との間に関連があることが分かってきたのです。

まず、腰痛になりやすい人は健康な人に比べて胸椎の関節可動域が低下していることが分かってきました。

胸椎の動きが悪いことで腰部に痛みが出るということは胸椎と腰椎が補完関係にあるということが見えてきます。

また腰痛になりやすい人は健康な人に比べて股関節の内旋可動域が低下していることも分かってきました。

これは股関節と腰椎に関しても互いに補完関係にあるということが言えるでしょう。

要するにどういうことかと言いますと…

胸椎と股関節の回旋可動域が低下すると、可動性がそもそも小さい腰椎に過剰にストレスを加えてしまうということなんです。そこに微細なストレスが何度も繰り返しかかることによって組織を損傷してしまい腰痛を引き起こしてしまうというメカニズムです。

つまりは腰痛予防の上で胸椎のひねり動作をスムーズに行えるように、または股関節の回旋動作をスムーズに行えるように柔軟性を高めるストレッチなどが必要になってくるということです。

腰部の痛みだからと腰部だけを診ていては、治らないケースもあります。そこには脊柱や股関節の連動及び運動学が関係してると言えるでしょう。

なかなか腰痛が治らない方、スポーツのひねり動作で腰を痛めてしまった方は必ず専門家に診てもらうようにしましょう。

とっぷ整体整骨院へのアクセスは

Google map

Google 検索活用が便利

上記クリックしていただくと問い合わせおよび迷わずに来れます。

上記クリックしていただくと治療内容の動画が見れます。

(2021年7月25日)

腰痛と天気の関係

気圧の変化での痛み

みなさんこんにちは 岸和田市春木宮川町とっぷ整体整骨院の前田です。

今日は天気と痛みの関係性についてお話をしていきましょう。

こんな経験は無いですか?

雨の降り始めに腰や首が痛み出したり、痺れたりする…

自分自身で経験として無くても、話として聞いたことはあるという方はいらっしゃるかも知れないですね。

実はこれは偶然ではなくて、きちんと痛みと天気には関係性があるんです。

そして天気が悪い日に痛みを訴える部位としては腰が最多である事も分かっています。

私たちの身体は気温や気圧の変動を常に受けているという事です。

元阪神タイガースの赤星憲広選手も晩年は頸椎ヘルニアの痛みに耐えながらのプロ野球人生でしたが、雨が降る前には首の痛みを感じていたとご本人がインタビューで語っていたのを覚えています。

このように慢性疼痛には、気温変化や大気圧の変動などの気象変化が関連するという報告が見られます。

天気が悪い日に痛みを訴えた部位として最も多いのは腰ですが、それ以外はこのようになっています。

①腰

②下肢

③肩・上肢

④頚部

⑤体幹

腰痛と気象変化の関係性を調査していくと、気温と気圧の低い時に腰痛の訴えが強かったことが報告されています。また腰痛の羅病期間が長い人ほどにその影響を受けやすいことも分かってきました。

また、気象の変化で腰痛が出る原因として自律神経の乱れてからくる血行不良もあげられます。

この場合、乱れる事で交感神経優位になり、血管の収集が起こります。

それで血行が悪くなり、筋肉が過緊張したり、酸素の欠乏からくる組織障害で発痛物質が出て腰痛を引き起こします。

とは言え、痛みが出る場所はさまざまであり、なぜ疼痛が出現するかについては不明なところが多いのも事実です。

考えられるのは気温低下による痛みと気圧低下による痛みには異なる点があるということです。

気温低下によるものは皮膚の冷感により冷感繊維が興奮することで痛みに作用を及ぼしていることが考えられます。

一方で気圧低下したものは一部の交感神経が作用し、痛覚繊維を興奮させて痛みに関係している可能性が考えられます。

または関節部における内圧の変化による影響により圧力がかかっていることも考えられるでしょう。

東洋医学的に天気からくる腰痛を考えると、

○気滞血瘀(きたいけつお)

ー毎日のストレスや運動不足からくる「気」の滞り。 「血」も悪くなって瘀血が溜まり、腰痛になる。

○寒湿

ー寒邪(冷えのこと)と湿邪(湿気です)が経絡を詰まらせる事で腰痛が誘発される。

つまり天気が悪い日に痛むのは偶然ではありません。この事を理解するだけでも電気の悪い日の過ごし方なども見直し出来るかも知れませんね。

ちなみにとっぷ整体整骨院では雨の日も患者様は多いです。やはり理由があるんですね。

とっぷ整体整骨院へのアクセスは

Google map

Google 検索活用が便利

上記クリックしていただくと問い合わせおよび迷わずに来れます。

上記クリックしていただくと治療内容の動画が見れます。

(2021年7月25日)